As epidemias de Febre Amarela

Quarta-feira de Cinzas de 1849. Naquele dia, um acontecimento inesperado rompeu uma tradição de dois séculos. Na procissão que marcava o início da Quaresma – desde 1647 uma das mais pomposas e de maior público no Rio de Janeiro –, a imagem de São Benedito ficou na sacristia da Igreja da Ordem Terceira da Penitência. Motivo: alguns membros Terceiros cismaram de não carregar o santo negro sob o argumento de que “branco não carrega negro nas costas, mesmo que seja Santo”. Para espanto da legião de devotos ali presentes, a procissão seguiu seu curso habitual sem a tradicional presença da charola de São Benedito. Apesar do dia abafado, o que acabou causando desconforto foi o ato excêntrico. “Aquilo não haveria de terminar em coisa boa”, deviam pensar os mais agourentos.

Logo no verão seguinte, a primeira grande epidemia de febre amarela acometeu o Rio. Não deu outra: para os beatos, a peste só podia ser ação da vingança de São Benedito contra a indisciplina dos Terceiros. E a versão do santo ofendido ganhou mais ares de realidade quando se observou que, apesar da quantidade de casos, a população negra possuía maior resistência à fatalidade da doença. Ou seja, os brancos eram os que mais padeciam com a tragédia.

“Doeu-me um pouco a cegueira da epidemia que, matando à direita e à esquerda, levou também uma jovem dama, que tinha de ser minha mulher; não cheguei a entender a necessidade da epidemia, menos ainda daquela morte.“

(Memórias póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis)

As estimativas indicam que mais de um terço dos 266 mil habitantes do Rio de Janeiro contraíram febre amarela naquele verão de 1849-1850. Os números oficiais deram conta de 90.658 casos e 4.160 mortes – entre as quais, a de Pedro Andrade, o filho de pouco mais de um ano de idade do imperador D. Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina. Entretanto, os registros oficiais não retratavam a real situação, estimativas dos meios de comunicação à época estimavam entre 10 e 15 mil o número de mortos.

“O calor está forte; e a senhora baronesa sabe que não é conveniente expor-se aos ardores do sol, sobretudo neste tempo de epidemias.”

(A mão e a luva, Machado de Assis)

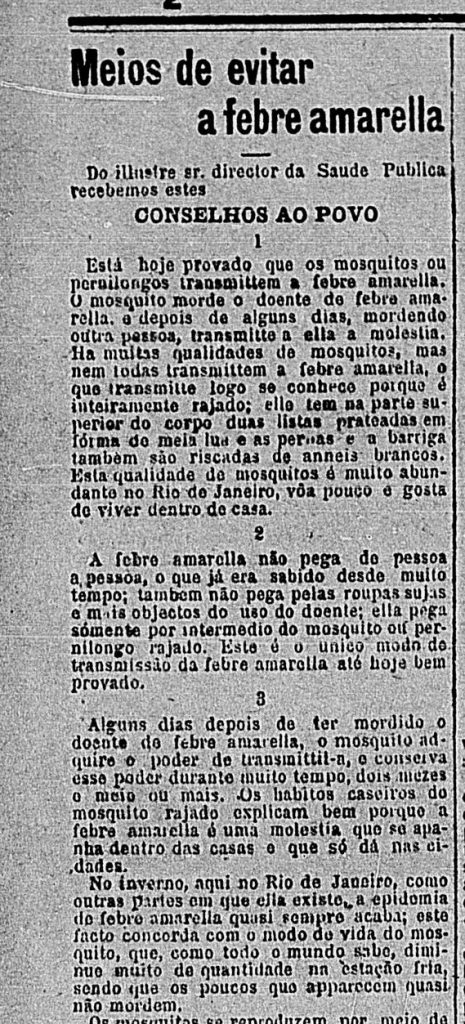

Afundados na calamidade, os cariocas se puseram a imaginar as possíveis causas para o surgimento da “peste”. Enquanto uns juravam que o “vômito preto” – combinado à febre alta, calafrios, cansaço e dor de cabeça – só podia ser o “anjo da morte que Deus enviou a esta cidade”, no meio médico, os debates sobre as causas da epidemia seguiam por um rumo conhecido à época como mais “materialista”. A comunidade de doutores se dividia em duas seitas rivais: os contagionistas e os infeccionistas. Os primeiros acreditavam que o “veneno da febre amarela” era transmitido de pessoa para pessoa, através do contágio físico ou do uso de objetos contaminados. Já os infeccionistas enfatizavam a influência que a decomposição de substâncias exercia na qualidade do ar.

Em meio à profusão de interpretações sobre a “epidemia reinante”, em 1850 foi criada a Comissão Central de Higiene, cuja principal função era formular políticas de atuação do governo imperial na área de saúde pública. Para tanto, mirou no melhoramento das condições sanitárias da cidade. Enquanto muita gente se preocupava em organizar procissões de penitência a São Benedito – que, àquela altura, já recebera o título de “advogado contra a peste” –, na Comissão, tudo parecia confluir para a tese infeccionista de disseminação da doença. Era preciso, antes de tudo, higienizar o Rio de Janeiro, com seus pântanos e praias malcheirosas e ruas infestadas de carcaças apodrecidas.

Por outro lado, havia quem apelasse para métodos menos ortodoxos de contenção dos tais “miasmas mórbidos”. Para alguns, fogueiras de lenha e alcatrão purificavam os ares. Para outros, tiros de canhão já seriam o suficiente. E, claro, houve quem aproveitasse a situação para tirar vantagem. Anúncios de curas “milagrosas” pipocavam nos jornais. Os chamados “preservativos” iam de charuto de enxofre a colchão de crina vegetal. O anúncio da “água e óleo da Rainha”, por exemplo, nem se dava ao trabalho de explicar o milagre: afinal uma composição tão eficaz para o crescimento de cabelos e bigodes haveria de ser “um preservativo infalível contra a febre amarela”.

Naquele ano de 1850, a epidemia durou até setembro. Mas a doença não iria deixar a cidade tão cedo. De verão em verão, a “fúria do santo” se alastrava novamente pela capital do Império. Até dar uma trégua entre 1865 e 1867 e voltar com tudo em 1868.

A febre amarela só seria controlada no Rio de Janeiro em 1904, com a campanha bem-sucedida do médico sanitarista Oswaldo Cruz. A medida era de uma eficácia certeira e consistia em eliminar o principal vetor de transmissão do vírus Flavivirus febricis: o mosquito Stegomyia fasciata – descoberto pelo médico cubano Carlos Finlay e que, mais tarde, se tornaria conhecido como Aedes aegypti. O impacto foi tão grande que até mereceu um “Registro” de Olavo Bilac na edição de 4 de fevereiro de 1904 do jornal A Notícia: “Parece mentira, mas não é: estamos em fevereiro, as cigarras estouram, o sol incendeia a cidade – e não há febre amarela!”.

O poeta tinha razão, a doença deixou mesmo de assombrar o Rio de Janeiro enquanto epidemia. Ocorre que, com o passar dos anos, uma nova variante acabou se desenvolvendo. Trata-se da febre amarela silvestre, transmitida pelos mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes. De prevenção mais difícil que a de tipo urbano, vira-e-mexe um surto ou outro da doença assusta os cariocas. É verdade que os tempos são outros: não há mais epidemia e as medidas profiláticas mudaram. Contudo, ainda hoje, o Rio se mantém em guarda contra a febre amarela com a campanha #temquevacinar.

Este texto foi elaborado pelo pesquisador Danilo Marques do Projeto República (UFMG).